人物小传:

任祖渊,1934年9月生于浙江东阳,我国著名神经外科学专家,北京协和医院神经外科教授。1954年考入上海第二医学院,1959年毕业后进入北京协和医院工作,历任北京协和医院神经外科主任、外科学系主任。

任祖渊在国内最早开展现代经蝶显微外科治疗垂体瘤工作,最早提出侵袭性垂体腺瘤的概念和垂体腺瘤综合病理的新分类,最早提出促肾上腺皮质激素(ACTH)细胞增生的论点。开创或改进十余种手术,颈前入路Cloward显微外科治疗脊髓型颈椎病等技术达到国际先进水平。

曾荣获国家科技进步奖一等奖,原卫生部科技进步奖一等奖、二等奖等,2019年获中华医学会神经外科学分会终身成就奖。曾任国家科学技术奖励评审委员会、国家自然科学基金、原卫生部科学基金、国家卫生科技成果鉴定中心、国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心等评审专家。

□ 王晶

笔者:听说您很早就系统接触了公共卫生知识,是这样吗?

任祖渊:我初中毕业后进入当时的杭州卫生学校,那时,国家正在搞反细菌战宣传,很重视卫生防疫的教育工作,学校里有很多来自知名医学高校的教授来兼任我们的老师。那个阶段,我们系统学习了解剖、生化、物理等基础课程,在公共卫生课上还曾实际测量、设计过乡村的厕所。

毕业后,我被分配到浙江仙居县卫生院做干部,专门从事公共卫生工作,后来还曾跟随医疗队到乡下去看病。此后,适逢大专院校扩招,我就白天工作、晚上拼命复习功课,如愿考上了上海第二医学院。

笔者:您在还是一名医学生时见证了抢救工人邱财康的工作,那次成功救治创下了中外医学史上的一个奇迹。请您具体回忆一下当时的经过好吗?

任祖渊:1958年,我在大学期间进入广慈医院(现上海交通大学医学院附属瑞金医院)实习。有一天,医院紧急收治了一名上钢三厂的青年炉长,由于机械故障,超10吨1300℃的铁水掉下来,瞬间造成邱财康全身89.3%面积的皮肤被灼伤,Ⅲ度灼伤面积达23%,生命危在旦夕。这么大面积的严重烧伤,已超过当时业界公认的医学极限。

烧伤是专科,一系列病情观察等都要非常细致。那时,陈德昌大夫是住院医师,他几乎天天守在第一线了解患者的病情变化,向上级医生汇报、讨论具体措施。全院极其重视邱财康的救治,不止一次组织大会诊,抢救小组汇聚了当时医院乃至整个上海的医学精英,大家帮助邱财康连闯休克关、感染关、植皮关三个生死关,直到邱财康康复出院。

虽然对抢救烧伤患者,当时已有一定的经验,但对如此严重的伤情,不少方法都需要摸索。医学不只是技术,也是艺术。对于重症患者,处理措施在前两天用和后两天用是肯定不一样的,看准时机、方法对路了才行。

笔者:您为什么会选择从事神经外科专业?您在国内最早开展了现代经蝶显微外科治疗垂体瘤的工作,其间要破解哪些难题?

任祖渊:外科有好多专业,如骨科、泌尿外科、胃肠外科等。几十年前,喜欢神经外科的人不多,大家都觉得太难,可我就是喜欢挑战。神经外科是比较精细的学科,有时医生完成一台手术要站大半天甚至一天。颅骨的硬度很大,手术中要把它切断,医生手劲还得大。所以,神经外科医生需要细心、苦干,得有一个好身体才能坚持下来。为此,我平时经常锻炼,练单杠、双杠、举重,还喜欢打太极拳。

显微外科是进行精细手术的学科。头颅深部空间极为狭窄,却有着非常重要的组织器官,微小的瘤子有的只有二三毫米,需要用特殊、细小的器械来处理。利用显微外科方法治疗垂体瘤最早由北京协和医院耳鼻喉科的王直中主任团队完成,主要方式是经鼻进入,我们在此基础上进行了改进,改为从上唇进入。

脑垂体由一个腔隙包围着,医生只能随着手术进展才能逐步发现垂体瘤,要非常细心。脑干里有很复杂的神经系统,手术切除时,不该切的要保留,该切的要切干净,这是极为精巧的技术。

那时,在进行垂体瘤切除时,医生除了确保操作精准,还要被迫“吃”很多射线。对病灶的定位要依靠C型臂X线机完成,当机器推到手术台旁后,护士和麻醉师都可以离开,可主刀医生不能,仍需通过多次透视对肿瘤位置进行准确定位。但我们那个年代,手术室没有铅衣等防护,铅衣仅在放射科才有几件。

除了手术时要接受射线照射之外,术前诊断做脑血管造影、脑室造影等时,医生也都要冲在第一线。所以,那时神经外科医生确实比较艰难。

笔者:在几十年的从医生涯中,您认为哪些经验是尤为重要的?

任祖渊:给颅脑动手术,出了问题就是大问题,因此容不得差错,也不允许错过机会。但同样的方法、相似的患者,为什么有的治疗效果好,有的就不理想?这就要求医生能分清真正的时机并有能力把握好。

记得我曾治疗过一名6岁左右的小女孩,这个孩子患先天畸形动脉瘤,且已经有脑出血症状。原本已确定第二周就安排尽快手术,家属也签字了,但我突然发现一个手术必要的止血器械出了点问题。眼看孩子随时有生命危险,必须立刻手术切除动脉瘤,但又担心手术中器械故障会引发危险。那些天,我反复在各种文献、资料里查找印证,晚上一直翻来覆去地想,始终没睡过好觉,最终决定不能盲目手术,手术须延期。下定决心后,我很坦白地向家属交代,说我们一定会竭尽全力来救孩子,但止血设备万一出问题,孩子如果出血不止,后果不堪设想。听了我这番话,孩子的妈妈马上就哭了。他们家里就这一个宝贝,全家商量后,同意了我的意见。

好在,最终手术很顺利,器械运行顺畅,孩子也没有出现出血状况,且在之后复查时恢复得很好。这件事也让我更深刻地认识到,很多决策要反复、慎重思考,坦率地向患者和家属交代清楚,让他们了解医生的想法和意图。

笔者:您参与的激素分泌性垂体瘤的研究曾获国家科技进步奖一等奖,此外,您在工作生涯中开创或改进手术达十余种,请问您是怎样在临床中开展创新工作的?

任祖渊:脑垂体作为复杂的功能性器官,调控着身体多个系统的功能运转,其研究工作非常需要多学科协作。

当时,协和医院神经外科已在开展垂体瘤手术,且疗效不错。1979年,史轶蘩院士牵头组织医院的9个科室成立了垂体瘤协作组,基于临床中收治的患者,对垂体瘤进行了长达12年的研究,我参与其中。垂体瘤的形成原因不同,各个病种的侧重也不同。这一领域的临床和研究工作很有代表性,说明各科要充分合作,孤立地干实现不了大的突破。

临床和科研的关系是很密切的,要做好临床,不做科研不行;要做科研,就要能提出创新的问题。问题从哪里来呢?第一,从患者身上来,工作做得深了就会发现自己应该做些什么;第二,从学习中来,多关注学术前沿进展,多去图书馆——所以我们都说,图书馆是协和的一个“宝”嘛。

记得我们那个年代,要想看国内外的新书、新刊物,就要多跑图书馆,因为新杂志一出很快就被借走了。所以,大家都特别愿意和图书馆的管理员打好交道,这样,有了新书、新杂志就可以马上得到消息。

当下,注重创新、鼓励创新已经形成了共识,我很同意这样的观点。希望年轻人能抓住现在的发展机遇,努力超越过去的成绩,走在时代的前面。

(供图/作者单位:北京协和医院)

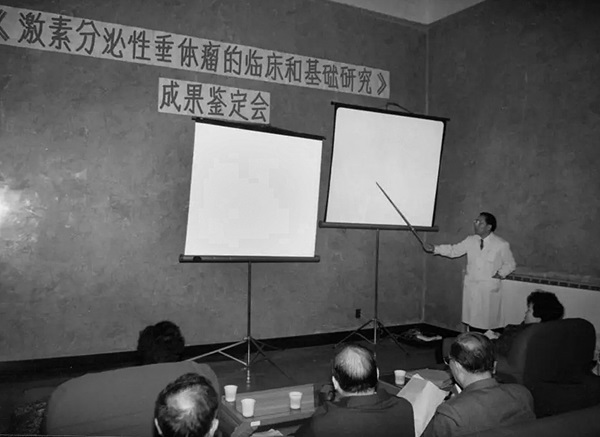

20世纪80年代,任祖渊(站立者)在“激素分泌性垂体瘤的临床和基础研究”成果鉴定会上做汇报。

20世纪80年代,任祖渊(站立者)在“激素分泌性垂体瘤的临床和基础研究”成果鉴定会上做汇报。