人物小传:

刘志明,1925年8月生于湖南湘潭,国医大师,首届首都国医名师,全国首批博士生导师、博士后指导老师,中国中医科学院研究生院教授、资深研究员。

刘志明提出冠心病的发生首当责之于年老正气亏虚,其中尤以肾元匮乏为要;在临床上确定心肾阳气虚弱为导致病态窦房结综合征的关键,拟定“通阳活血”的治疗方法,揭示该方法背后机理,并研制出方药——强心复脉颗粒。他曾先后牵头组织中医治疗乙型脑炎、防治血吸虫病、中医防治小儿病毒性肺炎等多项全国性工作。

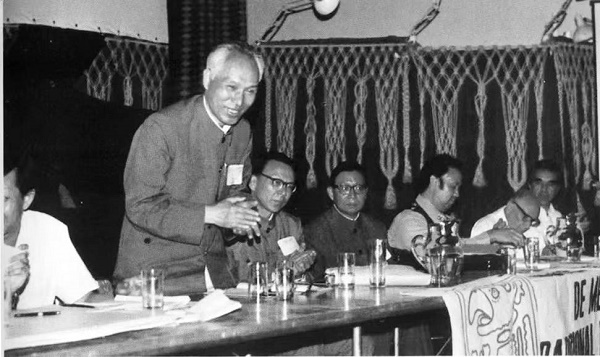

20世纪80年代,刘志明(站立者)赴墨西哥进行学术交流。

笔者:您出生在湖南的一个医学世家,请问您是如何来到北京,参与广安门医院的建院工作的?其间发生过哪些让您印象深刻的事?

刘志明:我家中从高祖到父辈都是当时著名的中医,家中中医氛围浓厚。我14岁时,为了拓宽眼界,拜了当时湘潭最著名的温病学家杨香谷先生为师。3年师满后,我在当地开了一家药铺,开始行医。

1954年,卫生部筹备成立了中国中医研究院,先后选调32位著名中医药专家,如内科领域擅长治疗温病的蒲辅周,外科领域的段馥亭、朱仁康,还有针灸高手叶心清,推拿按摩科的丁伯玉、卢英华等。诸位专家在中医方面都是集大成者,学术技艺精湛,为医院的发展作出了高屋建瓴的规划,投注了大量的精力。

当时,我很荣幸和蒲辅周等老前辈一同参加中医研究院广安门医院建院的筹备工作,成为研究院第一批医疗科研人员。当初来北京工作一是响应政策号召,二是因为我喜欢中医,希望能为国家中医中药事业的发展贡献薄力。

因为我擅长治疗热病,医院委任我负责全院八大组之一传染病组的创立和建设。最终仅用了1年时间,传染病组从无到有,并能初步担负起中医药防治传染病的职能。

在建院初期,沈阳发生传染病疫情,中央选派人员赴沈进行防治工作,我是人员之一。其间,我们碰到一位病情严重的女患者,经治疗后有严重的后遗症,不能说话、不能吃东西,我看后提出可以用针灸治疗。我是内科医生,平时不用针灸,但我曾向北京针灸名家高凤桐学习过针灸治疗方法,所以当时就尝试给这位女患者扎针,最后取得了非常好的疗效。

医院刚组建时,国家整体经济条件还比较落后,我们这些医生没有住的地方。因此,医院决定让大家白天工作,晚上暂时住在诊室里。之后,中央批准建一座专家楼让我们住下,这才解决了居住问题。

医院在组建之初完全没有现成的经验可循,又缺乏必备的设备,一切都要靠自己摸索和实践。大家一切从零做起,从制定规章制度到自己动手制作科研设备,在失败中不断摸索着前进,广安门医院也在这样的基础上慢慢发展起来。

记得我第一次出门诊是在医院的老门诊楼。当时医院用房紧张,因此要两名医生在同一个诊室出诊。由于医院一些老专家年纪比较大,患者安排得不多,像我们这样的年轻医生就成了医院的主力军,在门诊每天看几十位患者。

笔者:您曾参与过很多中医药国际化相关工作,请您回忆一下那是一段怎样的经历。

刘志明:20世纪80年代,中医药国际化是中医研究院的一项重要任务。中医药是中国几千年文化的结晶,注重整体观,在治疗疑难杂症方面有很多优势。但西医学为何能在如此短暂的时间里得以迅猛发展,逐渐占据医疗的主导地位?这得益于它与现代科技的紧密结合,能不断将其他学科的新发现、新成果转化为推动其自身发展的动力。

所以,我们要借助西医的优势,充分应用现代化检查仪器及实验室设备,一方面及早发现疾病,弥补中医直观感觉的不足,提高中医疗效;另一方面通过对检查结果的分析进行微观辨证,丰富中医的辨证依据、辨证内容;此外,还可根据治疗前后检查结果的改善情况,为中医疗效的判定提供量化指标,打破传统中医仅凭症状、体征进行疗效评价的局限,为中医的有效性、科学性提供令人信服的客观依据。所以,结合中西医所长,不仅治疗效果更好,还能促进我国医学的进步。

早年,我曾多次代表研究院应邀去日本、墨西哥等国进行学术交流并举行学术讲座。1983年,我首次出访墨西哥,交流之余,凭借自己的医术为当地人民诊治疾病,取得了不错的疗效,受到了墨西哥总统的接见。这给中医学在墨西哥的发展打开了局面,为我国赢得了荣誉。

我还曾和医院团队去美国旧金山参观,当地华人药房的老板主动找到我,希望高薪聘请我留下来工作,但被我婉言拒绝了。

1987年,我到泰国曼谷主持中国医疗队的工作,提倡要在业务上精益求精,医疗队在当地很受欢迎。1989年,我率团赴日本参加中日医药学术交流会议,日本、中国香港的多家医疗、科研机构以优厚条件相邀,我皆不为所动。

党和国家给了我很多学习和成长的机会,开阔了我们中医药人的治学视野,提升了我们的学术水平。为响应国家的号召,哪里需要我,我就到哪里去。而广安门医院是我的家,我真正的医生生涯是从这里开始的。只要医院需要我,我就一直坚守在这里。

笔者:您曾有过多次参与疫情处置的经验。作为一名中医药领域的前辈专家,您对从事中医药临床及研究工作的年轻人有什么期望?

刘志明:新中国成立以来的多次疫情中,广安门医院一直以“国家队”的身份承担着应有的责任和义务,各位同仁们积极投身抗疫工作,付出了很多努力,作出了很大贡献,在国内甚至是国际舞台上都发挥着重要作用。

2003年“非典”肆虐时,医院积极响应中央号召,为中医药防治“非典”献策献方;新冠疫情初期,医院就派遣医疗团队迅速前往一线支援,我和我们的专家团队也迅速组建了一支公益医疗团队,参与远程诊疗。

事实上,我认为医生不是越老越好,我们要重视有才干的人,重视对年轻人的培养和对新技术的积极探索。老医生虽然经验丰富,但医学的未来、中医的未来都要靠年轻人。因此年轻人要努力、要有进取心,中医未来发展的重担需落在每位年轻医生身上。

我如今已近百岁,医院建院初期的艰苦,与蒲辅周、冉雪峰等名老专家共同出诊的经历,现在想起既记忆犹新,又恍若隔世。我们的双手,曾借助中医药手段治疗过各种各样的难疾。今后,我们还要继续坚持中医的探索。

(供稿/供图:中国中医科学院广安门医院)